Journal de documentation.

A propos du Moyen Âge

-

Le Moyen Âge se situe à quelle période ?

Le Moyen Âge a duré très longtemps : au moins mille

ans !

Il a commencé vers l'an 500, au cours du Vème

siècle après Jésus-Christ. C'est la fin de l'Empire

romain, mais, au-delà de ce grand événement politique,

c'est la fin de l'antiquité. Le Moyen Âge va s'étendre

jusque vers 1500.

-

D'où vient le mot "Moyen Âge" ?

Ce sont les savants et les artistes de la fin du Moyen Âge, mais

aussi et surtout les humanistes du XVIème siècle

qui ont considéré cette période comme une période

obscure, une période entre deux, moins raffinée

que l'antiquité qu'ils souhaitaient retrouver (d'où

le terme de "renaissance" pour le XVIème siècle,

renaissance de la culture antique). Pour résumer, l'Âge

"moyen", c'est celui qui s'étend entre deux périodes

qu'on croit supérieures : l'Antiquité et les Temps

modernes qui débutent avec la Renaissance.

D'après Le Moyen Âge expliqué aux enfants, Jacques Le Goff, Seuil.

La vie au Moyen Âge

|

|

Au

début du Moyen Âge, l'Europe est recouverte d'immenses

forêts. Les zones cultivées sont de simples clairières

trouant les bois. Les fabricants de charbon de bois vivent en permanence

au coeur des vastes forêts. Maîtres du feu, menant une

existence mystérieuse et presque sauvage, ils suscitent souvent

la crainte. |

|

|

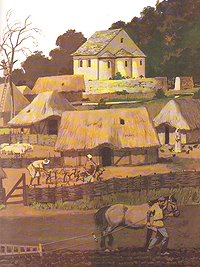

Les

modes de culture et la vie des paysans sont très proches

de ceux qu'ont encore connus nos arrières-grands-parents.

L'église, entourée d'un petit cimetière, est

le seul bâtiment de pierre ; elle fut le lieu de prière,

mais aussi la maison de réunion pour la communauté

villageoise. |

|

|

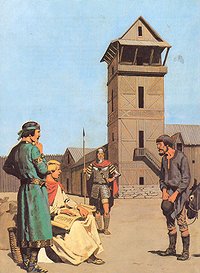

Les

paysans vivent dans de pauvres chaumières regroupées

autour du château, qui n'est encore, au XIème siècle,

qu'un simple donjon de bois perché sur une motte. |

|

|

Le

roi est le maître du royaume ; considéré comme

le représentant de Dieu sur terre, il jouit d'un immense

prestige. Mais il n'a pas les moyens de faire respecter son autorité

; la plupart des habitants du royaume ne l'ont jamais vu ; les difficultés

de communication l'isolent dans son domaine, au centre du bassin

parisien. Au XIème et XIIème siècles, la réalité du pouvoir appartient aux châtelains ; ils rendent la justice, assument la police et exercent, à l'intérieur de leur chatellenie, l'autorité qui a échappé au roi. |

|

|

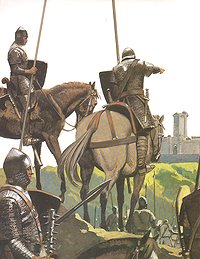

A

l'époque féodale, les guerres entre seigneurs sont

fréquentes. Elles comportent peu de batailles, mais des opérations

de pillage et la destruction des récoltes. A l'apparition

d'une armée, les paysans abandonnent leurs champs pour se

réfugier derrière l'enceinte du château. |

|

|

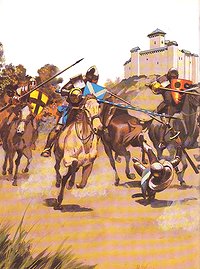

Les

tournois sont de vastes rencontres sportives réunissant des

équipes de chevaliers venus parfois de très loin.

Pour le chevalier errant, ils sont l'occasion de prouver son courage

et son adresse, et de s'enrichir. Le vainqueur remporte un prix

et exige une rançon des adversaires qu'il a capturés.

C'est souvent lors d'un tournoi qu'il voit pour la première

fois le jeune fille qu'il épousera... |

|

|

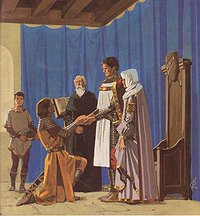

Les

chevaliers ne sont pas égaux entre eux ; ils sont unis les

uns aux autres par des rapports de dépendance qu'exprime

la cérémonie de l'hommage : "Sire, je deviens votre homme..." A genoux, le vassal prête hommage à son seigneur avant de lui jurer fidélité en posant la main droite sur la Bible ; le seigneur lui transmettra alors son fief au moyen d'un motte de terre, qu'un domestique présente sur un plateau. |

|

|

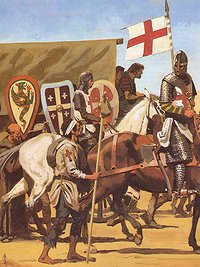

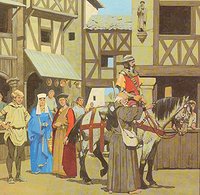

A

la fin du XIème siècle, les chrétiens voulurent

sauver Jérusalem tombée au pouvoir des Musulmans.

Ils portaient une croix cousue sur leur vêtement. On les appelle

les croisés. Les croisades ne furent pas le fait des seuls chevaliers. En groupes ou individuellement, des milliers de pauvres gens, hommes, femmes et même enfants, se mirent en route pour libérer le tombeau du Christ. La plupart n'arrivèrent jamais à Jérusalem. |

|

|

Les

hommes du Moyen Âge sont unis par une même croyance

; ils sont chrétiens ; pour eux, le Christ, fils de Dieu,

s'est fait homme, est mort sur la Croix et ressuscité pour

sauver l'humanité. Le souci de la vie éternelle est

présent tout au long de l'existence humaine ; c'est au cours

de sa vie terrestre que l'homme mérite le Paradis ou l'Enfer. Des milliers de personnes, hommes et femmes, souhaitent devenir des chrétiens parfaits et répondre à l'invitation du Christ qui, dans l'Evangile, demande de tout quitter pour le suivre. Enfermés dans leur abbaye, les moines partagent leur journée entre la prière et le travail (agricole et intellectuel). Ayant renoncé au monde, ils sont plus près de Dieu que les autres chrétiens. |

|

|

L'église

réagit avec la plus grande vigueur contre les hérétiques

qui s'écartent de la foi chrétienne. Les coupables

sont livrés aux autorités, qui les condamnent souvent

au bûcher. |

|

|

Une

délégation de bourgeois se rend au château voisin

afin de demander le droit de s'administrer eux-mêmes. La population urbaine constitue dans la société médiévale une catégorie nouvelle. Les habitants des villes sont artisans ou commerçants. Ils sont généralement désignés sous le nom de bourgeois. |

|

|

|

|

|

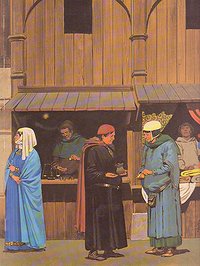

Les

rues de la ville médiévale, sales et étroites,

offrent un spectacle coloré et une animation permanente ;

au-dessus du rez-de-chaussée qu'occupe l'échoppe de

l'artisan, s'élèvent plusieurs étages d'habitation. Les villes se développent considérablement et deviennent des lieux incontournables. |

|

|

La

population urbaine est de plus en plus diversifiée. Dans

les rues de la ville, se côtoient marchands et artisans, maîtres

et ouvriers, riches et pauvres, mendiants et changeurs de monnaie. |

|

|

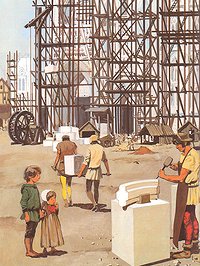

La

construction d'une cathédrale durait de nombreuses années.

Sur le chantier vivaient des équipes d'artisans spécialisés

; l'ensemble de la population fournissait, avec enthousiasme, la

main d'oeuvre nécessaire. Les artisans exerçant le même métier sont regroupés dans une rue à laquelle ils donnent leur nom. L'atelier occupe le rez-de-chaussée d'une maison ; il est ouvert sur la rue, car l'ouvrier doit travailler sous le regard des clients. |

D'après La vie au Moyen Âge, Michel Zimmermann et Jean-Paul Colbus, Ed. Ouest France.

Liens

externes :

- La "Société féodale",

site du Donjon de Houdan ![]()